В.Н. Долгоруков (Владимиров). В былой Москве. БЛИНЫ

В расписание зимних развлечений московского светского общества входили званые блины только один раз в году, в феврале на масленой неделе — «Масленице», последней перед Великим постом с понедельника по воскресенье (включительно).

Блины — стародавнее изобретение русского кулинарного искусства, и ели их только в России. Русская кухня насчитывала более тридцати видов блинов, отличавшихся друг от друга видами и сортами муки, смешиванием этих видов, качеством теста, различными способами постановки опары, припеками и размером.

Светские «Блины» были соответствующим образом регламентированы. Они должны были происходить непременно днем, не позднее 2-3 часов, и продолжаться не долее обычного обеда. Приглашенными на блины могли быть родственники и знакомые любого возраста, от подростков до стариков. Одеты были все в обыкновенные пиджаки или форменные сюртуки и платья.

В домах, где, кроме плиты, была и русская печь, блины пеклись в печке, что способствовало их положительным качествам. Полагалось печь блины наиболее простые, без особых кулинарных затей и без припеков — снетков, яиц и лука, не особенно толстые, размером в десертную тарелку.

В дворянских домах на Масленицу блины ели раза три-четыре, и вот на одни из этих блинов и звали гостей.

Подавались блины всегда горячими на горячих тарелках, только что испеченными, положенными стопкой из расчета трех-четырех на человека и покрытыми салфеткой. Невзятые блины уносились, и через некоторое время появлялась следующая стопка «с пылу, с жару» и т. д. до приказа хозяйки дома прекратить подавание. Ели блинов немало: были любители, съедавшие по десяти и пятнадцати штук. К блинам подавалось в соуснике растопленное сливочное масло, зернистая и паюсная икра, семга и сметана. Пили белое столовое вино французских марок. Никаких тостов или чоканья рюмками не полагалось. Всякое особое веселье было запрещено светскими правилами. Блины проходили как обычный обед. После блинов подавали куриный или мясной бульон в специальных больших толстых бульонных чашках. К бульону всегда подавали маленькие гренки из белого хлеба, посыпанные протертым швейцарским сыром. В иных домах, кроме бульона, подавались куриные котлеты с горошком, дичь или холодное мясо.

Затем, вставши из-за стола, пожилые люди переходили в гостиную, где пили черный кофе из маленьких кофейных чашечек и курили. Молодежь расходилась по другим комнатам, и если погода была хорошей, то предпринималось катанье на тройках.

Тройки были заказаны заранее, по телефону, у известного всей Москве каретника Ечкина, в течение многих лет единственного поставщика троек и «голубков» (см. главу «Извозчики»). И вот во двор к парадному подъезду дома подъезжали широкие, обитые цветастым ковром сани с высокой спинкой, увенчанной белыми железными завитушками, на подбитых железом полозьях, запряженные тройкой лошадей в наборной сбруе. Коренник под расписной дугой, пристяжные в ошейниках с бубенцами. Ямщик правил стоя. Он был одет в длиннополый суженный халат, перепоясанный широким шерстяным малиновым поясом. На голове — темно-зеленая суконная, стеганная внутри татарская шапка горшком, по нижнему краю обвитая серебряным узором. На руках козловые перчатки. От передка саней к середине полозьев были приделаны широкие, на плотном полотне ковровые полосы, предохраняющие седоков от комьев снега, отбрасываемых скачущими пристяжными. Сидений было два: обычное, где умещалось трое человек, и поменьше, спереди, спиной к ямщику. Ноги закрывались суконной полостью, отороченной мехом. Качество саней, лошадей и упряжки зависело от размера условленной при заказе оплаты, обыкновенно почасовой.

Обычно в Москве в феврале погода была хорошей, и на солнце даже подтаивало, но тем не менее катанье на тройках обставлялось всеми атрибутами сурового зимнего путешествия. Надо сказать, что вообще зимой, как бы ни мал был мороз, одевались очень тепло.

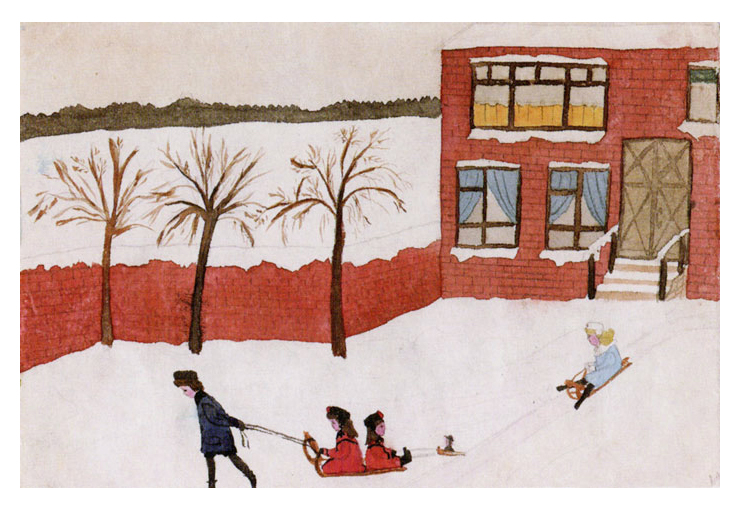

Как только были поданы тройки, молодежь поднимала веселую суету. Начиналось особенное одевание в дохи, валенки, башлыки, рукавицы, муфты. Всегда оказывалось, что у какой-либо из барышень нет валенок, а студент боится замерзнуть в фуражке. В каждом доме имелся запас старых валенок и всевозможных шапок, и ими тотчас же снабжались нуждающиеся. В сани еле упихивались по пяти или шести человек. Провожающий лакей или горничная подпихивали полы шуб усевшихся, закрывали их полостью, пристегнув ее четыре угла к спинке и облучку, и лошади трогали. Такого рода катанье на тройках никогда не отличалось лихостью. Ямщики знали, кого везут, куда и на какие «начаи» можно рассчитывать. Как и у извозчиков, у них был свой стиль езды и расчет. Надо было в меру угодить и ездокам, и хозяину, и себе самому. Поэтому они ехали не особенно крупной рысью, время от времени переводя лошадей на шаг. Продолжалось катанье примерно часа полтора-два. Маршруты были всегда одни и те же, в зависимости от района, из которого уезжали: за Тверскую заставу, в Сокольники или на Воробьевы горы.

Из всех светских «процедур» эта была одной из наиболее веселых. При ней не присутствовали ни мамаши, ни тетушки, и молодежь была предоставлена самой себе, освобожденная от неослабного в других случаях наблюдения. Поэтому веселые разговоры, смех, «жатье масла», с выталкиванием из саней, и прочие невинные развлечения не прекращались во всю дорогу. Не обходилось дело и без ухаживания и «роковых разговоров» шепотом. Выезжали за город недалеко, почти никогда не останавливались и не вылезали из саней. Объяснялось это и короткостью зимнего дня (засветло надо было вернуться), и тем, что в тот же вечер все должны были успеть вернуться домой, пообедать, переодеться и ехать или в театр, или на бал, или куда-либо костюмированными в масках.

Ямщики знали об этом и о том, что в городе им придется развозить кое-кого из седоков по домам, поэтому они охотно прибавляли аллюр, повернув обратно к Москве.

Барышень полагалось развести по домам, молодые люди покидали сани в удобных для них местах. И вот сани с молодежью нанявшего их дома, с ворохом валенок и шапок возвращались к месту своего отправления. Ямщики получали условленную плату с прибавлением «чаевых» и, усевшись на этот раз в сани, шагом уезжали со двора.

Надо сказать, что и этот старорусский народный обычай катанья на тройках к 1913 году в дворянских и буржуазных кругах Москвы почти окончательно был вытеснен всякого рода другими развлечениями на заграничный лад и вовсе потерял свою прежнюю своеобразную красочность, лихость и свое прежнее подлинное веселье.

Далее читайте в книге В.Н. Долгорукова (Владимирова) «В былой Москве».

Составитель Е.С. Дружинина (Шервинская)

Подробный и живой рассказ о Москве написан «потомком Пиковой дамы» князем Владимиром Николаевичем Долгоруковым. Задуманный как справочник для театральных постановщиков, не имевших представления о быте дореволюционной России, рассказ перерос первоначальный замысел и вылился в пространное повествование об улицах города и его ушедшей жизни, буднях и праздниках, театрах, ресторанах, извозчиках, одежде и прочих деталях, характеризующих эпоху почти столетней давности. Текст иллюстрирован старыми фотографиями, открытками, а также акварелями московских художниц О. и М. Соловьевых