В.Н. Долгоруков (Владимиров). В былой Москве. У БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Морозный зимний вечер. Снег поскрипывает под ногами и полозьями саней. Семь часов. Под колоннадой Большого театра толпится народ. Остался час до начала спектакля. Идет «Фауст» с участием Собинова. Цены на билеты возвышенные: кресла первого ряда — 6 рублей, второго и третьего — 5, последние ряды — 2 рубля, ложи бенуара и бельэтажа — 10 рублей. Даже «галерка» — 55 копеек! Безнадежно думать о покупке билета в кассе: все давно продано и касса закрыта. Но продажа билетов бойко идет здесь, под колоннами. Какие-то «личности» в шубах с поднятыми барашковыми воротниками, в высоких сапогах или валенках, в каракулевых шапках или картузах молча расхаживают взад и вперед. Подойдите к такому человеку и тихо спросите, есть ли у него билет и сколько стоит. Он ответит, что билет у него есть и не один, а два, и три, и сколько угодно, а стоит он раза в два-три дороже казенной цены. Если вы соглашаетесь уплатить такую сумму, то «личность» или тут же передает вам билет, или отдает приказание другой «личности», оказавшейся рядом, и та ныряет куда-то в темноту и минут через десять возвращается с билетом. Это — «барышники» — перепродавцы театральных билетов. Они фигурировали, главным образом, под сенью центральных театров — Большого, Малого, Незлобина, Зимина и Художественного, расположенных на Театральной площади или близ нее. На Шаляпина и Собинова «барышники» драли неимоверные цены; то же и на спектакли Художественного театра, где аншлаги были ежедневные. Штаб-квартирой «барышников» был дешевый ресторан Вильде в проезде за Большим театром. Там концентрировались билеты на случай полицейских облав у театров, и вот туда-то «барышники» и посылали своих подручных за билетами. Полиция, в лице городовых и околоточных надзирателей, производила иногда облавы на «барышников», но по большей части получала хорошие проценты и с тех, что ходили у театров, и с тех, что сидели в ресторане. А для меломана и театрала какая цена может быть велика, если надо во что бы то ни стало попасть на Собинова?!

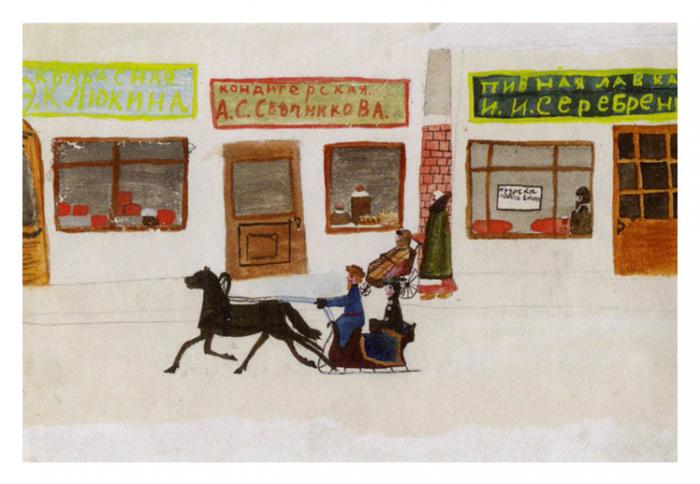

В ожидании большого наплыва публики полиция принимала свои особые меры и расставляла по Театральной площади и Петровке конных полицейских, долженствовавших регулировать уличное движение, в обычное время и повсюду происходившее без всякого порядка и во всех направлениях. Съезд начинался примерно за полчаса до начала спектакля. Под колоннаду театра одна за другой подъезжали кареты, одноконные сани и извозчики — «лихачи». С козел карет спрыгивали выездные лакеи, в длиннополых, темных суконных ливреях с каракулевыми воротниками, с медными пуговицами, в цилиндрах с боковыми розетками кокард на верхнем крае и с лицами, украшенными пушистыми бакенбардами. Выездной растворял дверцу кареты и помогал выходить из нее своей госпоже или барышням. Всегда несколько старомодные пожилые аристократки были одеты в ротонды — длинные шубы, прямые, без талии и без рукавов, плотного бархата, темных цветов, надетые внакидку, с широкими воротниками черно-бурой лисы. Шляп в театр надевать не полагалось: пышные, высокие прически оберегались легкими вязаными оренбургскими платками. Сразу при входе на лестницы театра ротонды сбрасывались на руки выездного, который и сопровождал своих господ до их ложи. Там он снимал с них ботики и все это увозил домой, чтобы привезти опять к концу спектакля. Кареты были привилегией дам и детей. В одноконных санях подкатывали мужчины — аристократы и купцы. На «лихачах» — лицеисты, студенты-«белоподкладочники», гусарские офицеры и прочие представители «золотой молодежи». Автомобили были очень редки и не въезжали под колонны во избежание неприятных инцидентов с пугавшимися машин лошадьми. К боковым, не парадным, входам тянулись вереницы пешеходов из студентов и учащейся молодежи, мелкой интеллигенции, завсегдатаев ярусных лож и «галерки».

К восьми часам площадь и улицы вокруг театра пустели, и на добрых четыре часа наступали полнейшее безлюдье и тишина. В сильные морозы разжигались дрова в жаровнях, у которых грелись, похлопывая в ладоши и перепрыгивая с ноги на ногу, городовые и дежурные дворники с заледенелыми усами и бородами, с повязанными по-солдатски башлыками. Мороз был особенно неприятен конным полицейским: съезжать со своих постов они не имели права, а лошадь, замерзая, начинала горячиться, топала ногами и, желая согреться, выходила из повиновения всаднику. Бывали случаи, когда такая лошадь срывалась с площади и, закусив удила, уносила ездока вверх по Петровке к зданию казарм жандармского управления в Каретном ряду.

А к двенадцати часам снова начинали съезжаться кареты, сани и «лихачи». Экипажи становились в ряд против театра вдоль решетки сквера. Выездные с ротондами, шубами и ботиками расходились по коридорам бенуара и бельэтажа. Разъезд был довольно шумным. Из дверей театра выбегали выездные лакеи, театральные швейцары или посыльные в красных фуражках и, разбегаясь по площади, выкрикивали имена кучеров, «лихачей» и шоферов: «Иван со Спиридоновки!», «Ларион с Пречистенки!», «Семен с Поварской!» и т. д. Топот конских копыт гулко раздавался под колоннадой, из ноздрей раскормленных рысаков валил пар, колеса карет и полозья саней поскрипывали, выезжая на снег мостовой. Растекалась и пешеходная публика из боковых выходов. У артистического подъезда с Петровки толпились поклонники знаменитого тенора, преимущественно студенты и курсистки, чтобы еще раз устроить овацию своему любимцу. Дело доходило иногда до выпрягания лошадей из экипажа, увозившего Собинова (то же бывало и с Шаляпиным), и впрягания самих себя. У магазина «Мюр и Мерилиз» (теперь Мосторг) выстраивался взвод конных полицейских в барашковых, круглых шапках татарского образца, с султанчиками. Расходились зрители также из Малого и от Незлобина.

В лунной тишине раздавался звон курантов Спасской башни Кремля и чудесно торжественно высилась колоннада Большого театра.

Далее читайте в книге В.Н. Долгорукова (Владимирова) «В былой Москве».

Составитель Е.С. Дружинина (Шервинская)

Подробный и живой рассказ о Москве написан «потомком Пиковой дамы» князем Владимиром Николаевичем Долгоруковым. Задуманный как справочник для театральных постановщиков, не имевших представления о быте дореволюционной России, рассказ перерос первоначальный замысел и вылился в пространное повествование об улицах города и его ушедшей жизни, буднях и праздниках, театрах, ресторанах, извозчиках, одежде и прочих деталях, характеризующих эпоху почти столетней давности. Текст иллюстрирован старыми фотографиями, открытками, а также акварелями московских художниц О. и М. Соловьевых.