В.Н. Долгоруков (Владимиров). В былой Москве. ЗА ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Не успевала еще подсохнуть земля после стаявшего снега, как две дорожки, ведущие от виадука у Александровского вокзала, по обе стороны петербургского шоссе, к селу Всесвятскому, наполнялись «спортсменами». Справа — дорожка велосипедная, слева — верховая. В начале той и другой — деревянные домики в одно окно. В домике направо — прокат велосипедов и мотоциклов. К домику налево приводили из города верховых лошадей частных и из манежей. Манежей в Москве было два: манеж Гвоздева в Трубном переулке (теперь Земледельческий), на Плющихе, и «Общества любителей верховой езды» — рядом с цирком на Цветном бульваре. Из того и другого конюхи приводили лошадей к Тверской заставе. Ехать верхом по городу не запрещалось, но это было рискованно, потому что лошади пугались трамваев и автомобилей и могли натворить бед.

Клиентами велосипедной дорожки была разночинная молодежь. Женщин среди них почти не бывало. На верховой собирались кавалькады привилегированной «золотой молодежи». Особенно отличались кавалькады «общества любителей». В них входили представители знатных московских иностранцев, преимущественно немцев. Лошади у них были выводных английских пород: кобы, гунтеры. Мужчины выезжали в черных визитках и котелках или черных бархатных кепи с шелковым бантиком сзади и с белыми галстуками-пластронами. Дамы — в амазонках и котелках. Многие из женщин перешли уже на езду по-мужски, но ноги все же были закрыты длинными полами черной суконной амазонки. Стеки — короткие тростниковые палочки без набалдашников. Седла и уздечки свиной кожи. «На волю» лошадям надевать мундштуки не было принято. Лошади приводились и уводились по городу в английских полосатых попонах с инициалами владельцев. Лошади, принадлежавшие Гвоздеву, были плохо кормлены, в большинстве случаев бракованные и обслуживали, главным образом, случайных ездоков, таких, которых немцы называют «Sonntagsreiter» (нем. «Воскресный всадник»).

В 1913 году дорога от заставы до Всесвятского делилась (кроме дорожек) на три части. Посредине шло плохое, в выбоинах и мелком щебне, петербургское шоссе, а по бокам немощеные проезды. Эти дороги обслуживали бега и скачки, загородные рестораны «Яр», «Стрельну», «Мавританию» и «Эльдорадо», Петровский парк и аэродром, представлявший собой жалкие два-три ангара на Ходынском поле. Петровский парк посещался весьма редко, а за ним начиналась просто деревня, и все три дороги зачастую бывали пустынны. Если появлялся автомобиль или резвая пара лошадей, то они подымали невероятную пыль, особенно на боковых дорогах, где после дождя вообще трудно было ехать из-за то и дело попадавшихся выбоин, наполненных водой.

Проезд верхом от заставы до Ходынки представлял некоторых риск, не только потому, что почти все лошади боялись автомобилей и трамваев, но и вообще, привыкшие к закрытым помещениям манежей, вели себя на воле довольно нервно.

Не доезжая до аэродрома, кавалькады сворачивали на Ходынское поле, представлявшее собой широкое и пустое пространство, жидко поросшее травой и все в больших ямах. Тут устраивалась игра в «Лисичку». Одному из ездоков прикалывали к плечу лисий хвост. Ездок вскачь уходил в сторону, а остальные должны были догнать его и на ходу сорвать хвост. Чаще просто ехали через поле к лагерям и вдоль них к артиллерийским полигонам и в Серебряный бор. Эти верховые прогулки длились не более двух часов. Вернувшись, пересаживались в свои выезды или на извозчиков и ехали в город.

Как иллюстрацию того небольшого движения, какое было тогда по шоссе и Тверской, можно привести следующий случай: один малоопытный любитель взял на дорожке мотоцикл и уехал по направлению к Всесвятскому. Минут через тридцать он летел обратно во весь опор, крича во все горло и в отчаянии размахивая руками: он не умел остановить машину. Пролетев мимо домика дорожки, он помчался через виадук на Тверскую и только около Триумфальной площади (теперь площадь Маяковского) догадался свернуть в какую-то кучу песка, куда и зарылся. Иначе же, полагаю, он, не задев никого, пролетел бы Москву насквозь и остановился бы, за недостатком бензина, где-нибудь на пятнадцатой версте Серпуховского шоссе.

Дороги за Тверской заставой были классической ночной «трассой» московских кутил. Этапы ее приблизительно были следующие: «Метрополь» (легкий ужин), «Максим» на Большой Дмитровке (теперь Пушкинская ул.) (кабаре), «Яр» (ужин как следует и цыгане в отдельном кабинете), «Стрельна» (столетние пальмы, гроты, бассейн со стерлядями и венгерский хор), «Жан» где-то у Всесвятского (открывался в 5 часов утра и давал только блины и водку под аккомпанемент гармониста Ивана Кочергина, распевавшего непристойные частушки), затем поворот назад, ресторан «Авиация» (у аэродрома) и домой. Привилегированные члены бегового или скакового общества заезжали еще попить утренний кофе в членские беседки ипподромов и посмотреть, как работают лошадей.

В Петровском парке на 1 мая устраивалось катанье, но обычно сырая и холодная погода мешала этому невинному развлечению, да, кроме того, этот старинный обычай постепенно отмирал, и к 1913 году мало кто из московской буржуазии выезжал 1 мая в парк. Находившийся в ведении дворцового ведомства, он был пыльным и довольно запущенным. Бесконечные желтые и зеленые заборы дач, бедные цветники и лысые полянки не манили московских толстосумов, уже собирающихся покинуть город, чтобы разъехаться на все лето по своим имениям и загородным дачам. Как и в центре города, рабочего люда здесь не было видно: все это тоже было не для него.

Далее читайте в книге В.Н. Долгорукова (Владимирова) «В былой Москве».

Составитель Е.С. Дружинина (Шервинская)

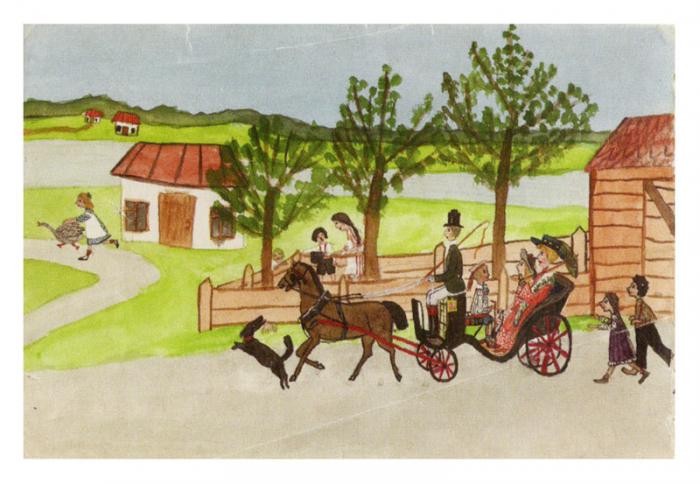

Подробный и живой рассказ о Москве написан «потомком Пиковой дамы» князем Владимиром Николаевичем Долгоруковым. Задуманный как справочник для театральных постановщиков, не имевших представления о быте дореволюционной России, рассказ перерос первоначальный замысел и вылился в пространное повествование об улицах города и его ушедшей жизни, буднях и праздниках, театрах, ресторанах, извозчиках, одежде и прочих деталях, характеризующих эпоху почти столетней давности. Текст иллюстрирован старыми фотографиями, открытками, а также акварелями московских художниц О. и М. Соловьевых